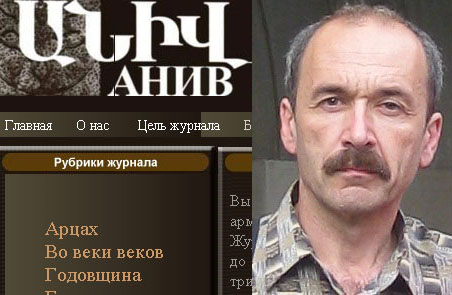

Газета армян России «Еркрамас» продолжает свой проект – пресс-конференции. Наш гость – писатель и публицист, главный редактор журнала «Анив» Карен Агекян (анонс и биографическая справка), которому мы и предоставляем слово.

Газета армян России «Еркрамас» продолжает свой проект – пресс-конференции. Наш гость – писатель и публицист, главный редактор журнала «Анив» Карен Агекян (анонс и биографическая справка), которому мы и предоставляем слово.

Арман Оганесян, политолог (Ростов-на-Дону): Как Вы считаете, почему такой востребованный и содержательный журнал, как «Анив», увидел свет не в России, а в Белоруссии?

Ответ: Вначале хочу уточнить, что журнал зарегистрирован в Москве и является российским СМИ. Но корни нашего проекта действительно в Беларуси, это и на сегодняшний день так, хотя он остается частным проектом, никак не связанным с общинными структурами. С одной стороны место рождения журнала - результат случайности. С другой стороны, наверное, есть какая-то закономерность в том, что такой принципиально некоммерческий журнал не появился в России. Безусловно, среди российского Армянства хватает людей с самыми разнообразными талантами. Но, на мой взгляд, полновластие рыночной экономики в России ведет к большему прагматизму, в том числе среди армян, поэтому некоммерческим и одновременно негосударственным проектам здесь трудней родиться на уровне идеи. Такие армянские проекты есть, но их чрезвычайно мало для масштабов страны. Есть и другая причина: Россия – многонациональное государство, которое сейчас заново выстраивает себя в качестве сверхдержавы. Как оно будет выстраиваться еще окончательно не ясно. Возможно, через интеграцию армян и других меньшинств в единую гражданскую нацию россиян, возможно, через другой вариант. В любом случае национальный вопрос в России очень актуален во всем обществе сверху донизу, и это часто порождает у здешних армян нежелание попасть в разряд «чужаков», определенную перестраховку при публичном обсуждении идей общеармянского политического патриотизма «поверх границ».

Арман Оганесян, политолог (Ростов-на-Дону): Журнал «Анив» распространяется, в основном, в России? Считаете ли Вы, что у «Анива» в России есть конкуренты в лице таких журналов, как «Ереван» или «Жам» и не считают ли издатели этих журналов вас своим конкурентом?

Ответ: Да, журнал распространяется в основном в России. В этом году мы наладили регулярную доставку достаточного количества экземпляров в Армению. Мы постепенно появляемся везде, где армяне читают по-русски. Ну, а сайт aniv.ru уже давно посещают читатели из трех с лишним десятков стран. В планах перевод ключевых материалов на армянский, английский и французский, что должно расширить нашу аудиторию. Насчет «Еревана» и «Жама»… Мы не считаем друг друга конкурентами, поскольку формат журналов совершенно разный. Точнее, наш журнал осознанно делается вне формата, «не по правилам». Журналы должны быть непохожими, чтобы дополнять друг друга в интересах читателей. Журналов и газет должно быть много, чтобы каждый армянин в Диаспоре мог найти для себя подходящее издание. В противном случае мы будем видеть мир и даже самих себя чужими глазами. Мы недооцениваем значение слова в сегодняшнем мире. На первый взгляд слово сильно девальвировано - за него уже не расстреливают, даже не сажают за решетку, слов стало слишком много. Но представление сегодняшнего человека о мире еще больше зависит от слов, чем когда-либо прежде, несмотря на то, что он перестал доверять словам.

Арман Оганесян, политолог (Ростов-на-Дону): В Цюрихе подписаны документы по урегулированию армяно-турецких отношений. Во всем мире раздаются слова поддержки в адрес властей Армении и Турции и только армянская диаспора против. Не кажется ли Вам, что армянская диаспора тем самым противопоставляет себе не только Республике Армения, но и властям тех стран, где проживает?

Ответ: Не согласен с такой формулировкой. Идея о том, что именно Диаспора настаивает на признании Геноцида, выступает против «примирения» с Турцией, а «бедствующее» население Армении готово на все ради доступа к дешевым товарам, давно уже внедрялась турецкими властями. Последнее время провластные СМИ Армении фактически приняли турецкую модель и стали открыто противопоставлять Диаспору и граждан РА, несмотря на торжественные заявления верховной власти о единстве. «Поддержка во всем мире» - это не поддержка общественности, а поддержка тех политических центров силы, для которых Армения и армянские интересы всегда были вещью третьестепенной (виноваты в этом большей частью мы сами). В этом смысле армянская Диаспора действительно отчасти противопоставляет себя властям стран проживания. Это поднимает важнейший для любой диаспоры вопрос о том, что патриотизм есть понятие политическое, во-первых, и неделимое, во-вторых. По большому счету быть патриотом Армении и страны проживания, например, Франции, означает что-то вроде поклонения двум разным богам, каждый из которых по определению единственный. В культуре двойную идентичность вполне можно понять. Но в двойном политическом патриотизме есть что-то противоестественное - на мой взгляд, здесь нужно делать выбор.

Арман Оганесян, политолог (Ростов-на-Дону): В информации по встрече армянской элиты СНГ с Президентом Армении С.Саргсяном в Ростове-на-Дону перечислялись выступающие «ЗА» и «ПРОТИВ» армяно-турецких протоколов. В частности было сказано, что представитель из Белоруссии поддержал инициативу С.Саргсяна. Это было коллективное решение Армянской Общины Белоруссии или индивидуальное мнение выступавшего? Вы сами выступали на этой встрече?

Ответ: Меня на эту встречу никто не приглашал. Конечно, на ней присутствовал целый ряд достойных людей – например, Норат Тер-Григорьянц. Но в целом отбор участников встречи был по понятным причинам очень далек от объективности (у меня достаточно информации, чтобы об этом судить) – нужно было создать впечатление преобладающей поддержки политики властей РА. В этих условиях трудно говорить о том, насколько выступления конкретных людей отражают мнение соответствующих общин. Впрочем, мне трудно представить как вообще можно было бы организовать объективный отбор. Когда мы говорим о той или иной армянской общине, особенно на постсоветском пространстве, нужно понимать, что это, как правило, миф. Можно говорить о ливанской общине – где большинство армян связано общим местом проживания, принадлежностью к определенному церковному приходу, партии, земляческой, благотворительной организации. Роль армянской общины в Ливане закреплена даже в Конституции страны. Смешно сравнивать с тем, что мы имеем на постсоветском пространстве. Не по причине какого-то противодействия государственной власти, но исключительно по собственной вине. Никакого «коллективного решения» и даже общего мнения у армян, проживающих в разных регионах России и др. постсоветских государств попросту нет. Во-первых, нет общин как таковых, большинство армян живут сами по себе. Во-вторых, еще с советских времен осталось принципиальное отторжение от всего политического. Подавляющее большинство ни «за» и ни «против» протоколов. Им просто все равно, в том числе многим из тех, кто на встрече в Ростове-на-Дону выступал в поддержку властей РА. Конечно, протоколы крайне опасны, но факт равнодушия к ним опасен втройне - как в РА, так и в постсоветской Диаспоре. Равнодушие большинства прекрасно видят заинтересованные стороны извне и понимают, что можно продолжать давление на Армению, требовать новых уступок.

Анна Костанян, студентка ф-та журналистики (Краснодар): Читаете ли Вы другие армянские журналы? Если читаете, то пытаетесь ли сравнивать их с «Анивом»? Есть что-то такое, что бы хотелось перенять у других журналов или Вы принципиально против таких заимствований?

Ответ: Читаю. Радуюсь, если вижу интересный материал. С «Анивом» не сравниваю. Наш журнал, как я уже сказал, работает вне формата, «не по правилам». Иногда мы осознанно делаем то, что сокращает число наших читателей. Например, журнал «Ереван» среди прочего стремится создать у самой широкой аудитории позитивный образ Армении и армян, а мы с самого начала сознательно ограничили себя только армянской аудиторией. Причем той ее пока еще не самой многочисленной частью, у которой образованность и «продвинутость» сочетаются с патриотизмом в его политическом измерении. Еще пример: нам постоянно советуют не давать таких длинных материалов – у кого хватит терпения их дочитать? Но мы продолжаем гнуть свою линию. Она диктуется нашими темами.

Анна Костанян, студентка ф-та журналистики (Краснодар): Как Вы оцениваете ситуацию на армянском издательском поле России? Можно ли говорить о таком понятии, как сложившаяся армянская пресса?

Ответ: Формально говорить можно, лет шесть назад пейзаж был гораздо более скудным. В действительности замечательные традиции армянской печати столетней давности утеряны, она пока еще только старается выйти из провинциализма, из местечковых представлений о прессе. У любой диаспорной прессы есть общие проблемы. Одну из них мне однажды обрисовал знакомый писатель (неармянин), говоря о своей диаспоре и ее прессе: «Наша местная пресса, конечно, не Бог весть что. Но диаспорная еще хуже. Потому что вокруг каждого СМИ образуется маленький «междусобойчик» и слишком часто печатают материалы по принципу - нельзя отказать «хорошему человеку» и тем более нельзя отказать «нужному». Главная проблема диаспорной прессы – мелкотемье. Конечно, нужно писать о том, что происходит на местах. Но в каждой частной мелочи читатель должен видеть отражение общего.

Анна Костанян, студентка ф-та журналистики (Краснодар): Какими характеристиками должен обладать журналист для того, чтобы иметь возможность работать у Вас в журнале?

Ответ: Проблема кадров очень остро стоит для диаспорной прессы. Об этом я много слышал в прошлом году, когда участвовал в международной конференции армянских журналистов в Цахкадзоре. В недиаспорных СМИ выше зарплата, престиж, большинство стремится туда. Периодическая печать с одной стороны творческое дело, с другой - требует ответственности и дисциплины. По работе часто сталкиваешься с хорошо знакомыми вещами: непомерное самомнение, тщеславие, амбиции, конфликтность, необязательность, недисциплинированность, ограниченность кругозора. Выше я написал, что среди российского Армянства хватает талантливых людей. Но когда смотришь на коллективные результаты за вычетом личных карьер, убеждаешься что потенциал Диаспоры на постсоветском пространстве не так высок, как кажется - в особенности организаторские и исполнительские способности людей. Слава Богу, Интернет позволяет работать с людьми на расстоянии, не ограничивать себя границами одного города и даже одной страны. Для того, чтобы работать в журнале нужно уметь ясно формулировать свою мысль и грамотно писать на том языке, на котором он издается. Это сейчас редчайший талант, особенно среди молодежи, даже среди людей с высшим образованием. Надо обязательно знать и армянский язык. Диаспорные армяне, чей кругозор ограничивается только изданиями об Армении на английском (русском, французском) языках, имеют обо всем армянском весьма приблизительное представление. Патриотизму это не мешает, но писать самому мешает однозначно. Например, мне уже приходилось упоминать о толстой книге по истории Армении диаспорного автора, где наша Апостольская Церковь названа «григорианской» и «монофизитской». Подобных грубых ошибок пока еще слишком много и в СМИ.

Андрей Петросян: Что нам делать?

Ответ: Как Вы понимаете в рамках интервью можно дать только самый общий ответ на такой вопрос. Если Вам интересно мое личное мнение, оно вкратце таково: нам надо стать нацией в полном смысле этого слова, то есть общностью людей связанных не только происхождением и в некоторой степени культурой, но политическими целями и общим делом. Если каждый из нас будет уделять общему делу хотя бы три процента той невероятной энергии, которую уделяет личным делам, перед нацией откроются широкие горизонты. В противном случае мы все вместе останемся просто объектом манипуляций. Нельзя сидеть и ждать в надежде на то, что худшего не случится. В эффективных государствах с помощью самых разных механизмов власть постоянно находится под контролем общества. Вот и в РА власть должны постоянно чувствовать давление общества – изнутри, из Диаспоры. Армянство должно четко осознавать свои интересы, свои ценности и жестко обозначать рамки, в которых люди при власти могут действовать, если хотят сохранить свое место. Иначе эти рамки будут обозначены извне. Сейчас надо активно участвовать в выработке патриотичной солидарной общественной позиции, в установлении эффективного контроля общества над властью – это важно не только для внешней политики, но и для внутренней. Ход событий всегда можно повернуть вспять.

Акоп Арзуманов (Ставрополь): Как Вы оцениваете реакцию мирового сообщества на заключенные между Арменией и Турцией соглашения? Кто более был заинтересован в их подписании – США или Россия?

Ответ: Как я уже говорил у мировой общественности никакой реакции нет, для нее неактуальны ни Геноцид армян, ни тем более какие-то туманные «протоколы». За прошедшие десятилетия мы так и не смогли представить Геноцид армян как важнейшее событие в мировой истории, требующее политического урегулирования. Мы сами инструментализируем, девальвируем Мец Егерн, когда говорим, что признание Геноцида армян позволит предотвратить будущие геноциды. Нет – Геноцид армян абсолютная величина в мировой истории, которая не нуждается в соотнесении с чем-то иным. Нам не нужно никакое признание, нам нужно политическое устранение последствий политического преступления. Я верю, что когда-нибудь Армянство окажется способно сделать это собственными силами. Нельзя исключать и вариант международного политического урегулирования. Он может быть только наказанием преступного государства по аналогии с наказанием нацистской Германии. Согласен, сегодня это не слишком реально, в условиях полного равнодушия во всем мире к событиям столетней давности. Но вспомните, сколько невероятного произошло в мире за последние 20 лет. Иные варианты международного урегулирования – просто профанация и оскорбление памяти жертв. Можно ли представить сохранение после второй мировой войны неонацистской Германии, полномасштабное политическое, военное, экономическое сотрудничество с такой Германией ведущих держав мира, ее давление на Израиль и вынужденное согласие Израиля принять результаты Холокоста, пойти на взаимовыгодное сотрудничество с наследниками фюрера? (Тот же Абдулла Гюль не столь уж давно выступал вместе с бывшим президентом Демирелем на торжественном митинге, посвященном возвращению на родину праха Энвер-паши.) В случае с Турцией и Арменией такое оказалось возможным. Новые пиар-акции по «примирению» между двумя народами, будут только унижать наше и без того униженное достоинство. Впрочем, сейчас многие из нас выбрали для себя удобный девиз: пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а мы не хотим нести бремя этого долга. Но я уверен, что это дело временное. Маятник только сильнее качнется в противоположную сторону, и движение уже началось. Одобрили армяно-турецкие «протоколы» такие политические центры силы как США, Россия, Евросоюз. Кто больше был заинтересован в их подписании, кто активнее их проталкивал, мы узнаем когда-нибудь, но не сейчас. Интересы трех перечисленных «центров силы» не совпадают, но каждый считает, что сможет использовать достигнутый результат в собственных интересах.

Акоп Арзуманов (Ставрополь): Армянское лобби в Европе и США считается одним из самых сильных. Как Вы можете оценить силы армянского лобби в России и вообще в странах СНГ?

Ответ: Нужно ясно понимать что такое «лобби». Если под этим словом понимать мощные организации армянских патриотов, которые преданно служат всему Армянству, находясь физически в США, Франции и других странах – такого армянского лобби просто нет. В смысле патриотизма армянские организации США - это прежде всего американские организации, армянские организации России - прежде всего российские. И так далее за редкими исключениями вроде Ливана. Эти организации служат в первую очередь политическим интересам своей страны, просто пытаются доказать, что интересы их страны в частных случаях совпадают с армянскими или же у их страны есть некий долг перед армянским народом. Подобное лоббирование действительно имеет место. И ситуация с невыполнением Бараком Обамой своих обещаний достаточно типична как результат такой деятельности. Пока Армения и Армянство не станут собственными усилиями фактором мировой политики, никто не будет всерьез считаться с нашими интересами. Давайте сравним подачки на бедность Армении и колоссальные средства вбуханные в модернизацию Турции. Даже те «крохи», которые мы наивно принимаем за «достижения» лоббистов, есть обычно результат иных политических расчетов. В странах постсоветского пространства армянского лобби, на мой взгляд, нет вообще. Мы, конечно, можем принимать на веру апокалиптические утверждения по этому поводу азербайджанских СМИ и страшно гордиться своим влиянием. Но его просто нет и точка.

Акоп Арзуманов (Ставрополь): Министерство диаспоры РА недавно отметило годовщину своей деятельности. Вы ощущаете на себе деятельность этой структуры? Поддерживаете ли с министерством какие-либо контакты?

Ответ: Мы получили несколько мэйлов с просьбой сообщить данные о журнале. На мой взгляд, нет смысла отдельно говорить о деятельности министерства диаспоры. Все дело в природе власти, в проблемах организации нации. Если с автомобиля снят мотор, какой смысл оценивать работу оставшихся узлов – они просто не могут проявить себя в деле.

Акоп Арзуманов (Ставрополь): Как вы можете охарактеризовать направление журнала – общественно-политическое, культурно-познавательное или как-то иначе?

Ответ: Я уже говорил, что мы не вписываемся в определенный формат и мне трудно ответить на Ваш вопрос. Я бы, скорее, определил наше направление как патриотическое. Пишем о том, что считаем в этом смысле важным. Стараемся поднимать проблемы, говорить на концептуальном уровне, пытаемся докапываться до причин. Иногда это касается культуры, иногда истории, иногда политики. Мы не следим за тематическими пропорциями. Мне кажется, что стандарты часто губят дело. Не нужно придавать большое значение тому, как сейчас принято делать журнал. Будучи журналом некоммерческим, мы можем позволить себе роскошь не слишком на этом зацикливаться.

Акоп Арзуманов (Ставрополь): Кто основной читатель журнала «Анив»? Имеете ли Вы обратную связь с читателями?

Ответ: Честно говоря, мы ждем большей активности от наших читателей. Ждем оценок тех или иных материалов, конструктивной критики. Интернет свел к минимуму усилия, которые необходимо предпринять для того, чтобы высказать свое мнение. В каждом номере журнала указаны наш e-mail, адрес сайта. Я читаю все письма, хотя не могу взять на себя обязательства на все отвечать. Можно высказываться и на блоге главного редактора. Мы пока не изучали основательно нашу читательскую аудиторию. Готовя материалы очередного номера, я вижу перед собой армянина (армянку) от 25 до 45 лет, с высшим образованием, с критическим складом ума, беспокойством за судьбу нашего народа и ощущением того, что называют «общей судьбой». Вижу человека, который не боится смотреть в глаза самой горькой правде, но верит в будущее. Человека с принципами. Один из любимейших моих киноэпизодов – эпизод из старого советского фильма «Подвиг разведчика», где герой Павла Кадочникова в немецком мундире сидит за столом с гитлеровскими офицерами. Один из них поднимает тост: «За победу». Следует пауза. Как поведет себя герой? Унизит Родину ради дела, притворно выпив за победу фашистов? Или безрассудно откажется, подставив задание под удар? Кадочников встает и, прежде чем выпить, торжественно уточняет: «За НАШУ победу!» Извините за пафос, но я бы хотел таким видеть читателя «Анива» – человеком, который при любых обстоятельствах умеет сохранять свое достоинство и достоинство своего Отечества, выполнять свою часть работы в интересах общего дела.

Алексей Попов, журналист (Краснодар): Как Вы считаете, армяно-российское межгосударственное сотрудничество отвечает реалиям времени или отстает от них?

Ответ: Сотрудничество есть, его могло быть больше. Но какой у России сегодня объективный интерес к сотрудничеству с Арменией? Просто сохранение традиционного влияния. Это всегдашняя проблема сотрудничества чего-то огромного и чего-то малого, которая существует не только в отношениях России и Армении. Армяне часто ссылаются на уникальный пример сотрудничества Израиля и США и сетуют на то, что союзнические отношения Армении и России совсем не таковы. Есть известная шутка: «Чтобы получить ссуду в банке вам нужно доказать, что вы в ней не нуждаетесь». Это касается не только финансов. Точно так же в политике помогают не слабым, а сильным, эффективным, жестким в отстаивании своих интересов. И трудный путь к обретению эффективности и силы нужно пройти самим, под руки никто вести не будет. Как только мы пройдем этот путь, никаких претензий к взаимоотношениям с Россией у нас не останется.

Мелконов Николай, 20 лет, студент (Москва): Армянская диаспора в странах СНГ как правило слаба и разобщена, в то время как в Европе и США хорошо организована. Что мешает армянам в СНГ, в частности в России применить у себя опыт «зарубежной» диаспоры?

Ответ: Я бы не стал делить именно так. Есть «старая» и «новая» диаспоры. «Старая» в целом стала результатом Геноцида. Люди оказались за пределами Родины не по своей воле. Потом возвращаться было некуда, независимой Армении не существовало. (Хотя, как Вы знаете, после второй мировой войны многие рискнули вернуться даже в советскую Армению.) Часть ассимилировалась, потомки этих людей уже не осознают себя армянами. Другие остались армянами в результате сознательного выбора, этим и определяются их организованность и активность. «Новая» диаспора в целом образовалась в результате добровольного выбора людей, покинувших независимую Родину по экономическим соображениям. Вряд ли имеет сейчас смысл их осуждать, для нашей нации очень опасно выяснять, кто «настоящий» армянин, а кто нет. Однако причины появления «старой» и «новой» диаспоры определяют поведение людей. Там, где «старой» диаспоры практически нет, армянам очень сложно организоваться.

Мелконов Николай, 20 лет, студент (Москва): В России довольно много издается армянских газет, особенно в провинции. Но газеты эти, как правило, скорее похожи на «семейный вестник» того, кто спонсирует эту газету. Нужна ли такая пресса? Может быть лучше вообще без такой армянской прессы?

Ответ: «Семейные» газеты с фотографиями чад и домочадцев – свидетельство глубокой провинциальности. Это не повод для раздражения, это наша беда. Тяжелейшая травма Геноцида привела в том числе к понижению духовного уровня Армянства, который мы в целом, пока еще не выправили. Количество и качество армянской прессы на рубеже XIX-XX веков не идут ни в какое сравнение с нынешним положением. Упомянутые Вами газеты печатаются сегодня на фоне слабо выраженной потребности в армянской прессе. Интересная армянская пресса появляется по воле отдельных людей, наперекор реальности – это, скорее, случайность, чем закономерность.

Мелконов Николай, 20 лет, студент (Москва): На днях, по центральному телевидению России, в одном из новостных выпусков, ведущая, говоря о Геноциде армян, применила коронную фразу «азерпропа» - «так называемый геноцид армян». При этом Россия – одна из тех стран, где Геноцид признан и осужден. Должен ли был упомянуть об этом президент Армении в ходе встречи с президентом России? Должно ли было посольство Армении выступить с заявлением по этому поводу? Должна ли быть реакция от армянских общественных организаций, которых только в Москве больше десятка?

Ответ: Мы придаем отдельным актам парламентского признания Геноцида слишком большое значение. Это просто бумага, о которой мало кто помнит кроме самих армян. Фраза в новостях тому доказательство. Попробуйте встать с «армянским носом» в людном месте крупного российского города и опрашивать прохожих по поводу Геноцида армян. Вам станут ясны настроения общества. Выше я уже сказал, что надо смотреть правде в лицо – по нашей собственной вине эта тема не актуальна нигде в мире. И возмущенными заявлениями ничего не изменишь. Армяне, как нация, должны быть уважаемы, а этого не произойдет, пока не будут уважать Армению. Тогда в мире будут не по нашей, а по собственной инициативе устраивать научные конференции, писать оперы, снимать фильмы и проч. о судьбе армян. Поднимать вопрос об оскорбительных репликах в СМИ имело бы некоторый смысл при наличии закона, предусматривающего наказание за отрицание Геноцида армян. Такое наказание есть во многих странах за отрицание Холокоста. Следует ли нам бороться за принятие такого закона? Не уверен. В условиях, когда страны, признавшие Геноцид армян, соревнуются в масштабах и активности всестороннего сотрудничества с Турцией, вряд ли имеет смысл тратить силы на очередной парламентский акт. Надо сосредоточиться на строительстве сильного и эффективного армянского государства, иначе мы так и будем без конца волноваться о том, кто где что ляпнул по телевизору.

Бадалян Анаида, социолог (Сочи): Как вы относитесь к информационно-пропагандистской деятельности министерства диаспоры Армении? Насколько целесообразно издание под эгидой министерства единой диаспорной газеты?

Ответ: Я уже сказал, что нет смысла оценивать деятельность министерства Диаспоры в нынешних условиях. Она обречена оставаться большей частью декоративной, поскольку слова о единой нации остаются пустыми при нынешнем политическом курсе и политическом устройстве Армянства и Армянского государства. Газету издавать не помешает, если она не будет пытаться «учить» Диаспору.

Бадалян Анаида, социолог (Сочи): Как Вы считаете, какое место занимает вопрос Ай Дата, т.е. вопрос возмещения потерь армянского народа во время Геноцида: а) в армянской политической элите, б) в армянской диаспоре России

Ответ: Несмотря на громкие заявления, политическая элита РА фактически взяла курс на строительство отдельной мини-нации из граждан страны. Соответственно, она заинтересована не в Ай Дате, а в максимальной нормализации отношений с Турцией при деполитизации проблемы Геноцида армян. Близорукая политика. Математика взаимоотношений Армения-Диаспора проста. Поодиночке в политическом смысле обе величины близки к нулю. Вместе – потенциально серьезная политическая сила. Что касается армянской диаспоры России, ей надо для начала как-то организоваться, сформироваться. Ваш вопрос пока еще выглядит преждевременным. Говорить о позиции армянской диаспоры в постсоветских странах – все равно что искать черную кошку в темной комнате. Эта кошка должна хотя бы изредка мяукать.

Саакян Андрей, студент (Санкт-Петербург): На сайте «Еркрамаса» было размещено Ваше отрицательное мнение по поводу награждения Аллы Пугачевой орденом Месропа Маштоца. На Ваш взгляд, кто в России достоин быть награжденным каким-либо знаком отличия из Армении?

Ответ: Кому-то история с Пугачевой может показаться мелочью по сравнению с тектоническими сдвигами во внешней политике. Но через такие капли можно сразу почувствовать море, они исключают необходимость долгих пояснений… Многих стоило бы наградить, в том числе посмертно – друзей нашего народа, которые внесли большой вклад в изучение армянской культуры, истории, в создание позитивного образа Армении и армян в России и мире. Грамотным людям хорошо известны эти имена русских гуманистов советской эпохи, а я бы не хотел никого выделять специально. Кроме, пожалуй, искусствоведа Лидии Дурново и поэтессы Марии Петровых. Эти женщины, ныне покойные, никогда не собирали битком набитый зал, не срывали оваций, но они многолетний и преданный труд послужил благу Армении… Они заслужили посмертно высокую награду независимой Армении, хотя бы их близким нужно ее вручить. Вот истинное предназначение подобных наград. Награду нельзя превращать в презент, который дарят гастролирующей артистке как букет цветов. Только ли власть виновата? Сколько армян знают Аллу Пугачеву и сколько знают о Лидии Дурново и Марии Петровых? А мы ведь считаем себя народом, во-первых, цивилизованным, во-вторых, способным на благодарность за добро. Те, кому пришло в голову наградить певицу орденом Святого Месропа, прежде всего поставили ее саму в неловкое положение. С таким же успехом россияне могли бы наградить Майкла Джексона орденом православного Святого – ведь Джексон был популярен в Москве никак не меньше, чем Пугачева в Ереване. Однако, в России почему-то так не поступили. На мой взгляд, еще в 1993 году были неправильно сформулированы основания для награждения нашим высшим государственным орденом. Они настолько расплывчаты, что позволяют наградить любого на выбор иностранного гражданина. Думаю, такую возможность заложили сознательно, чтобы действующая власть вольна была использовать эту награду как хороший презент.

Саакян Андрей, студент (Санкт-Петербург): Может ли Диаспора оказать влияние на процессы, происходящие в Армении в последнее время? Какие механизмы может задействовать диаспора, чтобы не допустить ратификацию протоколов с Турцией?

Ответ: Центром Армянства должен оставаться Ереван. Выбор может быть сделан только здесь, в независимой Армении. Даже если б Спюрк был поголовно патриотичным, было бы противоестественно и в перспективе опасно создавать наряду с Ереваном какие-то политические центры всего Армянства за пределами Армении, создавать на территории иного государства мировые общеармянские политические структуры. Задача патриотов из Диаспоры – во взаимодействии с патриотами РА и НКР оказывать постоянное давление на любую власть в РА, чтобы не допускать никаких шагов противоречащих национальным интересам не только во внешнеполитической сфере, но и в других сферах – экономической, социальной, религиозной, культурной, научной, образовательной. При этом нужно на деле доказать готовность армян Диаспоры иметь общую судьбу с армянами Армении. В противном случае будут продолжаться те же попытки раскола, что имеют место сегодня: мол, предлагая Армении идти по трудному пути, Спюрк ничем не рискует. Хочу поблагодарить читателей за вопросы, редакцию «Еркрамаса» и лично Тиграна Тавадьяна - за возможность для такого разговора.